30% input 70% output

Per quelli che “non è ancora il momento”

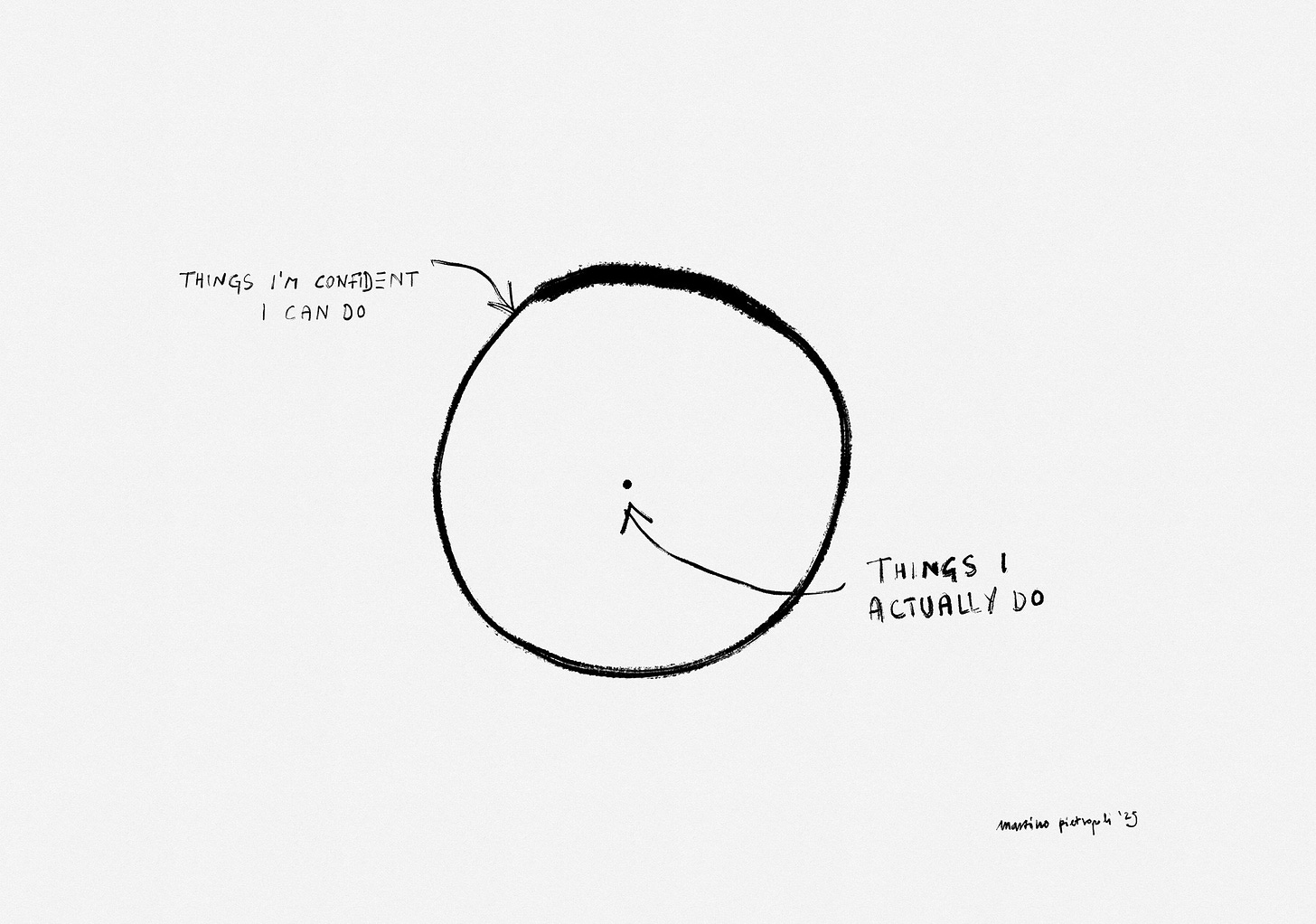

Ringrazio Martino Pietropoli per il disegno che accompagna questo post e che coglie in un attimo una condizione comune a molti di noi.

Quando vi sentite sicuri di saper fare una cosa? Provate a pensare a qualcosa che avete imparato nell’età adulta. Il padel. L’uncinetto. Suonare il basso.

Qual è stato il momento del decollo? Il momento in cui avete dovuto dimostrare agli altri e a voi stessi quanto fosse “vostra” quella cosa. E quanto avete studiato prima? Quanto tempo è passato prima di capire che era ora di chiudere il libro e passare all’azione?

Alcune persone vivono buttandosi subito nella mischia, senza mai aver studiato come si fa. Fanno e basta. Solitamente male, spesso sopravvalutandosi, ma fanno. Altre passano la loro esistenza a prepararsi, prepararsi, prepararsi. Sprimacciano cuscini che possano attutirne la caduta, senza mai però lanciarsi sul serio.

Per i primi, verrebbe da dire “studiate di più”. Ma che suggerire ai secondi?

Sarebbe bello dare una mano a questi sprimacciatori compulsivi di cuscini. Una pacca sulla spalla che possa dir loro “ok, però adesso vai”.

La teoria del 30/70

Ho trovato qualcosa di utile in tal senso guardando un video di Carolina Kowanz, una creator che insegna inglese a oltre 3,6 milioni di iscritti su YouTube, 5,7 su Instagram, idem su TikTok, e così via. È nota per shorts e reels nei quali interpreta scenette di vita quotidiana ricche di misunderstanding linguistici e situazioni buffe.

In uno dei suoi video “orizzontali”, Kowanz parla di un problema che hanno molte persone alle prese con l’inglese: lo capisci bene ma lo parli male; annuisci con fierezza quando ascolti un podcast dell’Atlantic (solo per raccontare a qualcuno che stavi ascoltando un podcast dell’Atlantic) ma poi, quando sei in call con il signor Smith di turno, ti incarti in un mare di “ehm, becaaaaaaaause”, e così via.

Secondo Kowanz, questa difficoltà è molto comune, perché altrettanto comune è l’abitudine a sottovalutare l’aspetto pratico e attivo nell’apprendimento di una lingua, soprattutto quando si comincia (o si ri-comincia) a studiarla in età adulta, da autodidatti. Ci si concentra sulle informazioni da assorbire passivamente e si lascia poco spazio alla produzione personale. Ma sarebbe necessario far corrispondere a ogni 30% di input un 70% di output. Per input si intende tutto ciò che è lettura, ascolto e studio “passivo”, mentre per output la produzione “attiva”, cioè parlare, scrivere (o ri-scrivere, riformulando), interagire con altri studenti.

La proporzione 30/70 non è un’idea di Kowanz, ma poggia le sue basi su diverse teorie dell’apprendimento. Uno dei modelli più noti è il 70:20:10 Model for Learning and Development, sviluppato negli anni ’80. Secondo questo modello, l’apprendimento efficace deriva per il 70% dall’esperienza diretta e dall’azione (output), per il 20% dall’interazione sociale e per il 10% dalla formazione formale (input).

In ambito didattico, questa proporzione viene spesso adattata come 70% di attività pratiche e di produzione e 30% di studio teorico e ricezione. Questo approccio si allinea a teorie come il costruttivismo, l’apprendimento esperienziale, il learning by doing e la didattica laboratoriale.

Questa storia del 30/70 ha un suo perché, insomma. Ed è anche colma di buon senso. Chiunque può confermare che è più facile imparare agendo, agganciando a concetti teorici delle esperienze vive, che possano sedimentare più in profondità.

Perché quindi non usare questa formula come linea di demarcazione per provare a fare ciò che desideriamo e che rimandiamo all’infinito?

Forse passeremmo da un eterno “non è ancora il momento” a un “non sono pronta del tutto, ma sperimentare e sbagliare fa parte del 70% del processo, e va bene così”.

La sindrome dell’impostore e la sindrome di “stocazzo”

Come detto, qui c’entra la personalità dei singoli: alcuni vivono di pratica, altri di teoria. E poi c’è chi sta nel mezzo, certo.

Ma, in generale, io ho la sensazione che metà della popolazione mondiale faccia cose senza esserne in grado, dalla Casa Bianca in giù, e l’altra metà rimanga congelata in un viluppo di seghe mentali che la tiene ancorata al suolo.

Quanti sbruffoni incompetenti conoscete? Le tragicomiche vittime dell’effetto Dunning-Kruger. Quelli che – detto con affetto – si sentono “stocazzo”.

E quanti sono invece quelli che restano bloccati? Alcuni sono paralizzati dalle proprie incertezze, dal perfezionismo, dal timore di essere giudicati, dalla paura di fallire, dall’indecisione su quale sia il modo “giusto”. A volte si sentono degli impostori, vittime del “figurati se proprio io posso fare quella cosa lì”.

Molti, in cuor loro, sanno di saper fare una cosa e magari ne sono ossessionati, ma – semplicemente – non la fanno.

Non è solo una questione individuale. Entrano in gioco anche dinamiche psicologiche legate al genere o alla posizione sociale. Il celebre saggio Women don’t Ask parla proprio di un freno all’ascesa professionale legato al genere: le donne tendono a candidarsi per un lavoro solo quando si sentono pienamente qualificate, mentre gli uomini sono più propensi a buttarsi anche se non soddisfano tutti i requisiti richiesti.

E qualcosa di simile, credo, valga anche per chi si trova a dover salire di livello nella scala del “prestigio sociale”: dopotutto, ci sarà un motivo se il passaggio dal paesino alla grande città è un topos letterario che non smette mai di funzionare.

Farlo per davvero

Provate a pensare a una cosa che vorreste fare e non fate. Può anche essere una passione giovanile, che vi spaventa recuperare. Qualcosa che vi attrae, ma vi imbarazza (a me piacerebbe rimettere i rollerblade ai piedi, ma mi sento vecchia e scema per farlo). Qualcosa per cui non vi sentite all’altezza.

(Ovviamente non deve essere nulla di pericoloso. Non vi lanciate con il paracadute dopo aver visto un video su YouTube.)

Iniziate a considerare di farla davvero quella-cosa-lì. Iniziate a studiarvela. E dopo un 30% di studio, pensate che siete pronti per un 70% di sperimentazione sul campo.

E se nel passaggio dal 30 al 70 vi manca il fiato, provate ad aiutarvi con una di queste considerazioni, inserite qui in maniera incompleta, ascientifica e random.

Quando temiamo il giudizio degli altri, conviene pensare che alla maggior parte delle persone non frega granché di noi, non più di quei 3 secondi in cui guardano un nostro post su Instagram o in cui chiacchierano alla macchinetta del caffè. Sono davvero poche le persone che ci tengono. E se ci tengono, saranno abbastanza indulgenti da amarci lo stesso, se facciamo una gaffe.

Immaginate una linea del tempo che comprenda tutta la vostra vita: quanti eventi percepiti subito come enormi sono diventati piccoli con il passare del tempo? Le piccole figure di merda fanno parte dell’apprendimento. È scritto proprio così nei manuali.

Sempre alla voce “giudizio degli altri”, pensate a quanto gli altri - così come capita a noi - sono vittime di mille dubbi e notti insonni. Anche il più stronzo dei vostri conoscenti ha ferite profonde e persone che lo mettono in soggezione. Cito di nuovo Martino Pietropoli in un bellissimo pezzo che si chiama Impostore (lo trovate qui): “ognuno ha il suo impostore personale e quelli che appaiono più sicuri non è che non ce l’abbiano, è che sono riusciti a silenziarlo meglio”.

Pensate ad almeno una cosa che avete fatto bene, inaspettatamente. Magari siete stati spinti dagli altri o costretti dagli eventi. Non pensavate di esserne capaci. Ma alla fine ce l’avete fatta.

Il vostro 70% non deve essere plateale. Non deve essere tutto e subito. Non smarmellate. Andate per step, coinvolgete una persona fidata per darvi una mano, createvi degli spazi di comfort da cui uscire poco per volta.

Un grosso ostacolo-scusa riguarda il tempo. Per molte cose che vagheggiamo di fare, pensiamo di non avere tempo. Nel vostro smartphone c’è sicuramente un’app che si chiama “benessere digitale”. Guardate quanto tempo trascorrete ogni giorno sui social.

Se siete abbastanza vecchi da avere dei rimpianti, pensate a quanto vi rode non aver fatto quella cosa nel 2003.

Ecco.

'Quelli che – detto con affetto – si sentono “stocazzo” è pura poesia 🙂

Ho amato questa nl!